Introducción

Para la lingüística cualquier fenómeno de habla se considera objeto de estudio debido a que ofrece información sobre el funcionamiento, uso y estructura de las lenguas, sin embargo, los estudios sobre variación lingüística han dejado de lado a algunas comunidades de habla sin una justificación clara1; tal es el caso de los hablantes que pertenecen a las comunidades de la diversidad sexual e identidades de género identificadas internacionalmente como LGBTTTIQ+. Recientemente, la lucha por el reconocimiento de las identidades sexogenéricas a nivel mundial ha promovido el estudio de este tipo de comunidades desde las ciencias sociales, principalmente por medio de los estudios de género. La lengua es parte de las discusiones sobre la construcción y reproducción de identidades en todo movimiento social, por lo que es posible identificar aportes de la lingüística en los estudios de género y estudios queer (cuir) y viceversa, es decir, el estudio de dichas comunidades de habla también ofrecen reflexiones particulares a la lingüística.

El presente estudio tiene como propósito aportar un panorama sobre algunas de las características del habla gay de Baja California para promover la investigación de estas comunidades. Para tal propósito, el artículo está organizado en dos apartados, en un primer momento, abordo la relación entre lengua, identidad e ideología en el proceso de construcción de significado. Reflexiono los grados de significado en cada nivel de lengua resaltando la subjetividad de la lengua como característica expresiva y estilística. Posteriormente, describo características sociolingüísticas de la comunidad de habla y algunos de los mecanismos expresivos con énfasis en el nivel fonético-fonológico y morfológico del habla gay. En la conclusión, resalto los aportes del estudio de estas comunidades de habla en la lingüística hacia el diseño de herramientas teóricas y metodológicas inclusivas.

Es necesario aclarar que no es lo mismo el habla de inclusión, conocida como lenguaje inclusivo o no sexista, que el habla gay, la cual refiere a una comunidad específica de hablantes. La primera es un habla que representa una postura política que busca transformar la ideología dominante que establece categorías binarias y jerarquías sexogenéricas. En cambio, el habla gay refiere al habla de una de las comunidades homosexuales. Un caso conocido de este tipo de habla es el polari, una variante-lengua del inglés en Inglaterra que se usó por la comunidad homosexual para identificarse, aunque actualmente está en desuso.

Recientemente existen líneas consolidadas de discusiones y análisis sobre el lenguaje inclusivo o habla no sexista. Entre los antecedentes de estas discusiones se encuentran los estudios de Chesebro (1981), Gayspeak: Gay male and lesbian communication, posteriormente la teoría queer propuesta por Butler (1990) y luego la teoría sobre la indexicalidad de Ochs (1992) como complemento a la teoría queer, ambas teorías disidentes.

En las últimas décadas, se han generado diversos estudios, mayoritariamente en inglés, que abordan la relación entre lengua, cultura, género y sexualidad. Una presentación detallada y crítica sobre el desarrollo de estos estudios es el trabajo de Kulick (2000), Gay and Lesbian language. Recientemente el estudio de Kiesling (2019), titulado Language, Gender and Sexuality, reflexiona sobre los conceptos lengua, género y sexualidad y los relaciona posteriormente para mostrar las complejas imbricaciones que presentan entre sí y que es necesario volver a ponerlos en la mesa para esclarecer su relación. Otro estudio actual es el material editado por Angouri y Baxter (2021), Handbook of Language, Gender, and Sexuality, que incluye una diversidad de culturas y de lenguas, así como una variedad de metodologías con múltiples estudios etnográficos que dan como resultado una amplia gama de temas sobre la relación entre lengua, identidad de género, cultura y sexualidad.

Específicamente en México existen un par de estudios publicados sobre las comunidades de habla LGBTTTIQ+ entre los que se destaca el estudio de Eller (2013), pionera en el campo, Sociolingüística del español gay mexicano, en el que describe y analiza las actitudes, percepciones y creencias de la población de la Ciudad de México respecto al habla gay, desde un enfoque sociolingüístico. También describe características formales fonéticas de esta forma de habla. Otro estudio es el de Sanz-Sánchez (2009), que describe características sociolingüísticas observadas en el comportamiento de la comunidad gay de Tijuana, San Diego y Tecate. No pueden faltar los estudios de y Kaleb Avila (2024) sobre el tema de lengua y género.

Lengua, identidad e ideología en la construcción de significado

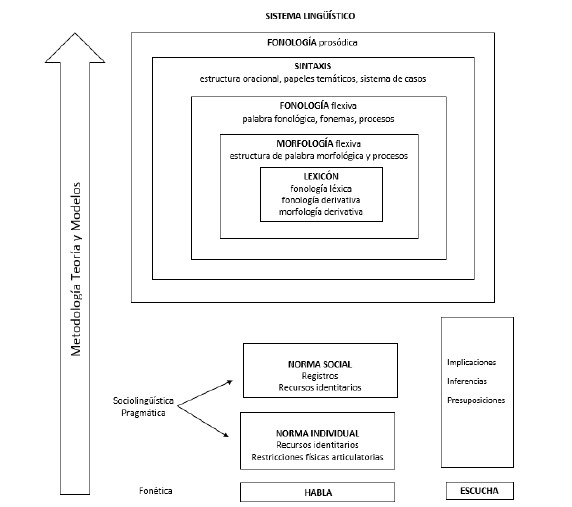

Para reflexionar sobre la interrelación entre lengua, identidad e ideología es necesario revisar el concepto de lengua que se está usando, como uno de los conceptos base en la lingüística, a partir del cual se construyen visiones que forman parte de las ideologías lingüísticas, tanto en la academia como en la población en general. Sin pretender hacer un recorrido histórico sobre la definición de lengua y dejando de lado toda aquella definición que implique una relación de lengua oral y lengua escrita, retomo dos posturas: la visión dicotómica y la visión tetratómica de lengua oral. La postura dominante en la lingüística es la visión dicotómica, la cual distingue el nivel de lengua, considerado como el sistema lingüístico o código, y el nivel de habla, realización física del sistema lingüístico (Saussure, 1945). Por otro lado, la postura tetratómica distingue cuatro niveles-relaciones de la lengua: el sistema lingüístico, la norma social, la norma individual y el habla (Coseriu, 1978; Bühler, 1979; Valiñas, 1986).

La postura dicotómica de la lengua, lengua-habla (Saussure, 1945), señala a la lengua como el sistema lingüístico que se caracteriza por ser esencial, abstracto, colectivo, asocial y ahistórico, que se autodetermina por reglas y principios gramaticales que se aplican de manera obligatoria y abstracta. En oposición al habla que se describe como accesoria, concreta, individual, histórica a través de la cual se socializa la estructura y los hablantes se apropian del sistema. Esta definición dicotómica invisibiliza otros sistemas de la lengua que son los que permiten su uso y apropiación por parte de los hablantes, y a partir de los cuales se produce y se reproduce la identidad y la ideología de una comunidad de habla. Por lo tanto, considero relevante insistir en visibilizar todo el andamiaje de la lengua que se entreteje con lo social para dar cuenta de tales interrelaciones, que permiten ampliar la definición de lengua y por lo tanto su estudio.

Valiñas (1986) retoma y desarrolla de manera detallada la visión de la lengua desde el enfoque de tetratomía, mediante la oposición de rasgos que caracterizan a la lengua: abstracta-concreta y social-individual; y así, se proponen cuatro niveles o dimensiones de ella: 1) el sistema lingüístico (social-abstracto), 2) la norma social (social-concreto), 3) la norma individual (individual-abstracto), 4) el habla (individual-concreto). El mismo autor define cada nivel o dimensión: el sistema lingüístico son las unidades, valores, reglas y oposiciones que autorregulan la gramática de una lengua; la norma social es la realización colectiva del sistema lingüístico y elementos identitarios e ideológicos de la comunidad de hablantes; la norma individual es el uso que cada hablante hace de la norma social; finalmente, el habla es la realización concreta de las normas y del sistema lingüístico.

El siguiente esquema de lengua (esquema 1) es una propuesta de representación de la perspectiva de tetratomía que retoma a Valiñas y Pascacio, en Ibáñez (2015). En este esquema incluyo los cuatro niveles o dimensiones de la lengua y distingo al emisor y al receptor del habla, la persona que escucha, con el propósito de incorporar los procesos de construcción de significado que se dan en las interacciones comunicativas.

Como es posible observar, el esquema no presenta flechas entre los niveles debido a que son interrelaciones complejas y diversas cuyo desarrollo y explicación no es el propósito del presente estudio. Únicamente se ubica la flecha de metodologías, modelos y teorías que representa al estudio de la lengua desde el habla, como acto concreto, hacia niveles más abstractos.

Aunado a la visión tetratómica de la lengua, es necesario tener presentes las funciones de la lengua. Usualmente, se identifica únicamente la función comunicativa de la lengua, sin embargo, la lengua cumple otras funciones como la función identitaria y la función ideológica. La intención identitaria e ideológica motiva a que la comunicación

Esquema 1 Esquema de lengua modificado con base en Valiñas y Pascacio en Ibáñez (2015).

se realice. La función identitaria la define Valiñas como “la delimitación de los sujetos sociales y del contexto donde se da el acto verbal” (1986, p. 41), es decir, a partir de la lengua evaluamos si la persona con la que se lleva a cabo la interacción comunicativa pertenece a nuestro grupo social o no, como uno de los criterios que determina nuestras normas o reglas de comportamiento lingüístico. Por lo tanto, esta función promueve la cohesión del grupo al permitir identificar a los propios, diferenciarse de otros grupos e incluso imitar al grupo que se desea pertenecer. En cuanto a la función ideológica, el mismo Valiñas (1986) la define como “sistema de interpretación dinámico -modos de ver, interpretar y organizar la experiencia- que constituye las formas de objetividad que se han ido generando históricamente” (p. 43). La lengua se distingue por ser un sistema de interpretación, por lo tanto, a través de la lengua adquirimos y reproducimos los valores y reglas que construyen la realidad en la que interactuamos.

La psicología cultural considera que el pensamiento está mediado por la cultura. Los seres humanos existimos en un mundo doble, el mundo que percibimos, que se distingue por ser temporal y sincrónico y el mundo imaginario, que se caracteriza por ser atemporal y diacrónico. La interrelación entre estos mundos es contextual, es decir, aplicamos esquemas o modelos culturales (Cole, 1990) que nos permiten interpretar el contexto y guiar nuestras acciones de manera adecuada a través de guiones culturales. Los significados y normas sociales que generan estos modelos y guiones regulan las maneras en que nos relacionamos socialmente en cada contexto específico, es decir, el comportamiento en cada interacción comunicativa. Sin embargo, los esquemas simplifican la información que percibimos, por lo que cada vez que hablamos debemos de adaptar dichos esquemas y guiones generales a circunstancias específicas y particulares.

Ahora bien, la realización de la función identitaria e ideológica a través de la lengua está relacionada con los procesos de producción y comprensión de significado. Todo signo lingüístico expresa significado, excepto los fonemas, que son los únicos signos que expresan forma en la lengua, sin embargo, hay diversos tipos y matices de significados relacionados con los niveles de la lengua. El concepto de género en español permite ejemplificar los diversos significados relacionados con dichos niveles de significado.

Construcción de significado y la categoría de género

Es necesario distinguir que existen diversos significados asignados al concepto de género gramatical, género social e identidad de género, lo que propongo es que cada uno de los significados se ubica en diferentes niveles del esquema de lengua. La categoría de género gramatical se define como una estrategia formal de concordancia “agreement targets” (Corbett, 1991) y funciona principalmente para clasificar a los sustantivos y establecer concordancia en la frase nominal. La literatura distingue dos tipos de géneros, el género gramatical y el género semántico (Corbett, 1991). La diferencia entre estos tipos de géneros es la motivación de la marcación. El género semántico es motivado por características físicas del referente, específicamente para sustantivos animados y el género gramatical no presenta motivación semántica, funciona como clasificador.

En español, esta categoría gramatical regulada por el sistema lingüístico distingue dos géneros como paradigma flexivo: aquellos que establecen concordancia en la frase nominal con los determinantes masculinos (el, los, un, unos) y con los adjetivos mediante sufijos masculinos (-o, -os), y aquellos sustantivos con concordancia femenina (la, las, una, unas,-a, -as). Como ya es conocido, estas reglas presentan excepciones en sustantivos terminados en (-e) y en consonantes. Ahora bien, en sustantivos animados el paradigma de género suele tener oposiciones binarias de género (perro-perra, niño-niña, profesor-profesora) comportamiento que no se observa con sustantivos inanimados (piedra-*piedro, puente-*puenta). Esta oposición se ha relacionado a la sexualización de los sustantivos animados por medio de características físicas (reproductivas) y sociales (roles), asignadas por la comunidad de habla, es decir, si el sustantivo es animado y presenta características reconocidas socialmente como masculinas, el sustantivo recibe la flexión masculina, de igual manera, con los sustantivos animados que presentan características físicas y sociales femeninas reciben la flexión femenina.

En los sustantivos animados se usa la forma masculina para expresar significado genérico del sustantivo, como categorías conceptuales y como la forma menos marcada. Por ejemplo, perro como categoría genérica que hace referencia a todo animal que cumpla con las características físicas y sociales asignadas.

Una de las explicaciones formales sobre el uso del género masculino gramatical para expresar significado genérico, en vez del uso del género femenino, se relaciona con la pérdida del sistema de casos nominales en latín (Bohdziewicz, 2013)2. Las declinaciones nominales de caso en el latín se flexionaban en tres géneros (masculino, femenino y neutro). La pérdida de material consonántico fonológico-fonético a final de palabra, a través del cual se expresaba el sistema de casos, ocasionó que la distinción de género masculino y género neutro se combinaran por similitud fonética y se opusieran al género femenino. Así pues, por la fusión con el género neutro la expresión de significados genéricos se hace a través del género masculino en español. Esta lectura genérica, como forma no marcada codificada en el sistema lingüístico, ha promovido procesos derivativos al interpretar la forma masculina como raíz a la cual se le agregan afijos para crear la forma nominal femenina (león-leona, poeta-poetisa).

Los valores identitarios e ideológicos en el nivel de la norma social de la lengua responden a la organización social de la comunidad de habla, en la que cada uno de sus integrantes realiza roles preestablecidos y cuyos comportamientos lingüísticos y no lingüísticos producen y reproducen dichos roles que organizan las dinámicas sociales. Es decir, dichos valores regulan la performatividad, el comportamiento de los integrantes de la comunidad de habla. Cabeza y Rodríguez (2013), quienes desarrollan una amplia y detallada descripción del sexismo en el español de España, retoman la descripción de Haspelmath (2006), quien se refiere a la marcación semántica como “extensiones de cierta interpretación pragmática”. El uso del género masculino en nominales genéricos presenta valores identitarios e ideológicos de la comunidad de habla, ubicados en la norma social con sus estereotipos, que determina una tendencia a interpretar significados exclusivamente masculinos y no mixtos como lo muestra el estudio de Anaya (2024) sobre ambigüedades en sintagmas nominales del español. Dicha tendencia se ha consolidado formalmente en el sistema lingüístico por medio de su uso y como parte de los guiones culturales que regulan las interacciones comunicativas, como el genérico del oficio “guarura” el cual presenta una interpretación masculina. Existen diversas normas sociales que regulan nuestro comportamiento lingüístico a partir del contexto, de los participantes y del propósito de los participantes (Hymes, 1962; Sherzer, 1992).

Toda norma se define por los ámbitos sociales en los que se crea y se realiza a través de las diversas interacciones en que circula el significado. Las normas sociales son diversas, variables, movibles y acomodaticias debido a que los hablantes usan y adaptan las reglas de las normas como parte de su identidad e ideología. En estas extensiones de significado se ubica el género social y dichas extensiones se interpretan en cada interacción comunicativa por el contexto de habla. A esta identidad social es a lo que Ochs (1992) se refiere como indexicalidad (indexicality): codificación de la identidad por interacciones comunicativas. Además de las normas sociales, la visión de lengua tetratómica considera la norma individual, la cual no suele ser abordada por la lingüística, lo que la convierte en un tema pendiente y relevante en el estudio de la lengua.

Como mencioné anteriormente en el esquema de lengua, la norma individual es el uso de la norma social por parte de un hablante, como recurso identitario personal, es decir, la parte subjetiva del significado. Existen principalmente dos significados de la subjetividad en la lengua, por un lado, los mecanismos que presentan al hablante como sujeto gramatical que cumple funciones indicativas en el discurso y, por otro lado, mecanismos expresivos de la persona hablante que reflejan la apropiación y representación de las funciones identitarias e ideológicas de la norma social, ya sean valores y juicios personales o roles sociales que personifica (Anna de Fina, 2009). Por su parte, Austin (1962) relaciona la subjetividad con la fuerza ilocutiva del acto ilocutivo, a través de la cual los hablantes expresan la manera en la que debe de interpretarse el mensaje (speaker’s imprint).

Finegan (1995) en su estudio sobre subjetividad distingue subjetividad (subjectivity) de subjetificación (subjectification). Subjetividad refiere a la función expresiva que representa la perspectiva del hablante sobre lo narrado y subjetificación son los mecanismos formales de la lengua que permiten realizar la subjetividad del hablante. Traugott (1995) define la subjetividad lingüística como “a pragmatic-semantic process whereby ‘meanings become increasingly based in the speaker’s subjective belief state/ attitude toward the proposition’, in other words, towards what the speaker is talking about” (p.13). Se podría decir que consiste en un proceso de apropiación de la lengua por parte del hablante con el propósito de dirigir al oyente a una interpretación basada en sus creencias, actitudes y valores (ideología). Desde esta perspectiva y siguiendo con los significados de género, el significado que se produce desde la norma individual podría considerarse como identidad de género.

Finegan (1995) reconoce el rol que juegan los mecanismos expresivos que usan los hablantes en la promoción de cambios de significado, al incorporar significados, aumentar información que no está codificada lingüísticamente y que permite a la persona que oye interpretar más información como parte de las implicaturas conversacionales; es decir, son mecanismos que aumentan significado. El mismo autor indica que el uso de metáforas al hacerse recurrentes invitan a generar asociaciones las cuales consiguen interpretarse como reglas de uso y lexicalizarse, de modo que pasan de una inferencia pragmática a lexicalizarse en el sistema lingüístico y formar parte de la norma social.

En sociolingüística se estudian variables que promueven cambios en la lengua, variables lingüísticas, variables sociales y variables de estilo que corresponden a los niveles de lengua vistos anteriormente. Al considerar los niveles de la lengua en relación con la construcción de significado, se propone una construcción multinivel (ver esquema 2) que considera los significados referencial y proposicional como significados del sistema lingüístico, el significado social que se consolida en las normas sociales y el significado subjetivo, el cual se construye en la norma individual. Estas distinciones de significado y niveles permiten identificar los diversos sentidos que puede presentar un concepto, como género, el cual es necesario aclarar para no perpetuar confusiones en su uso.

Esquema 2 Tipos de género por niveles de significado y por niveles de lengua

| NIVELES DE LENGUA | NIVELES DE SIGNIFICADO | TIPOS DE GÉNERO |

|---|---|---|

| Sistema lingüístico | Significado referencial significado proposicional |

Género gramatical |

| Norma social | Significado social | Género social |

| Norma individual | Significado subjetivo | Identidad de género |

Una vez desarrollada la visión de lengua y su relación con la ideología e identidad de las personas que hablan, así como la distinciones de significado por niveles de lengua, a continuación desarrollo algunas características que distinguen al habla gay en el español de México a manera de panorama general, abordo algunos aspectos sociolingüísticos, fonológicos y morfológicos enfocando la subjetividad lingüística.

Metodología

El habla gay se ubica como una norma social disidente, no dominante, que responde a necesidades de la norma individual de personas con preferencias sexuales e identidades de género diversas, que poco a poco se ha consolidado como norma social de esta comunidad de habla.

Para la obtención de datos retomé y adapté la Guía para el diagnóstico de espacios de uso y tipos de eventos comunicativos diseñado por Yásnaya Aguilar et al. (2010). La guía adaptada considera cinco ámbitos generales: 1) comunidad de habla, 2) uso de la lengua, 3) actitudes e identidad, 4) funciones comunicativas y 5) léxico. Las entrevistas fueron grabadas en audio y algunas veces en video. En el uso de la información mantengo las definiciones de los hablantes sin adaptación a un español estándar formal escrito como parte de los rasgos expresivos que aportan información al significado.

La guía se aplicó a siete personas que en términos generales presentan un perfil de edad que varía de 23 a 41 años, originarios de Ensenada y Mexicali, con nivel de estudio de licenciatura como grado mínimo. Todos los entrevistados se reconocen como hombres gays u hombres homosexuales y presentan diversos grados, competencias y habilidades comunicativas en habla gay. El periodo de entrevistas se realizó en el 2018. De las siete personas que participaron en el estudio se distinguen cuatro que pertenecen a dos redes sociales diferentes, dos de cada red que comparten fluidez e inteligibilidad. Los demás participantes pertenecen a redes sociales diferentes cada uno.

Los cambios más evidentes en el habla gay se dan a nivel léxico y fonológico, y se caracteriza por hacer frecuentes referencias al ámbito sexual por lo que existen diversos términos que describen posiciones sexuales, roles sexuales, partes sexuales. El corpus de léxico obtenido consistió de 227 entradas de palabras y frases. El análisis léxico no se desarrolla en el presente estudio, se dejará para estudios posteriores.

Algunas características del habla gay en hablantes de Baja California

Variación sociolingüística

Parte del análisis lingüístico es necesario conocer la comunidad de habla de estudio y sus actitudes lingüísticas. Al incursionar en el estudio del habla gay fue posible notar que esta comunidad está conformada por una gran diversidad de grupos. Para definir específicamente a esta comunidad, retomo la visión de Balbuena (2014) al referirse a la comunidad LGBTTTIQ+ como un espacio polisémico:

lugar que proporciona seguridad, pero también como el que denuncia, como el que evidencia “la preferencia”; como el espacio en el que los de clóset y desclosetados ponen en juego distintos códigos y conductas que forman parte del aprendizaje de la vida homosexual (p. 46).

Mediante la misma habla gay es posible hacer una primera propuesta de los grupos que conforman esta comunidad gracias a los términos que usan para referirse a ciertos grupos sociales. Las distinciones pueden ser por identidad de género, preferencias sexuales, prácticas sociales, características físicas, estatus socioeconómico y profesiones, y se pueden observar en el léxico de la comunidad de habla.

Dichos grupos suelen convivir en los espacios de encuentro, sin embargo, los entre-vistados identifican un comportamiento gregario en cada grupo, el cual se propone que refleja un rasgo identitario particular que caracteriza las dinámicas al interior de cada grupo. Esta diversidad de relaciones sociales, aunada a los rasgos sociales como la edad, nivel socioeconómico y ubicación geográfica, genera matices de variación en el habla gay los cuales necesitan ser tomados en cuenta. Al respecto, las intuiciones y reflexiones que tienen los hablantes sobre el uso de su lengua permiten identificar temas o líneas de estudio a explorar en el análisis lingüístico.

A partir de las entrevistas fue posible identificar como una primera propuesta algunos criterios que determinan la variación del habla gay en el comportamiento lingüístico de los hablantes a partir de criterios de edad y grupos sociales. Los entrevistados identifican que el criterio de edad determina el comportamiento lingüístico de los hablantes en la comunidad:

El grupo en donde tú te desenvuelves tiende a adaptar diferentes manierismos. Depende de la edad. Con mis amigos mayores agarro íconos de artistas mexicanas de los 80 y con los más jóvenes son otras, más en inglés (Octavio y Luis).

Un aspecto que resaltaron los entrevistados respecto a los grupos que hablan gay es el papel que tienen “las vestidas”, travestis y drags, como ellos refieren, en la creación y socialización del habla gay en la comunidad, sin embargo, se señala la discriminación dentro de la misma comunidad hacia estos grupos:

Las drags, trasvestas y vestidas lideran los movimientos. Actualmente se tiene la idea de que el homosexual tiene que ser de cierta forma (masculina) porque si no es criticado dentro y fuera de la comunidad. Los heteronormativos dentro de la comunidad discriminan al que se ve más femenino. Tienden a discriminar a las trans porque son minorías (Octavio y Luis).

Específicamente en las preguntas relacionadas con la variación del habla gay entre la comunidad homosexual, los entrevistados reconocen que no siempre entienden a todos los que hablan gay (ver respuestas 1-3).

(1)¿Entiende a otras personas que no son tus amigos cuando hablan gay?

- A veces sí cuesta porque no tengo relación con el término o lo usan diferente. (Nicolás)

- A la mayoría lo entiendo. (Jorge)

- Sí, pero hay variación en el código: en tenue (leve) es igual que enthankyou […]. Los millenials usan más inglés en su habla gay, influenciado por series y youtubers shade words. (Antonio)

(2)¿Existen algunas hablas gays que no entienda, de otros grupos (drags, trans, lesbianas)?

- Trans, drags, transformistas. (Nicolás)

- Las vestidas hablan diferente. Tienen su propio dialecto. También puede cambiar el habla por estrato social. (Jorge)

- No, no tanto, tal vez cambia la forma de hablar. Gays de USA: están divididos por escenario y cambia. (Antonio)

(3)¿Existen palabras en habla gay que no puedes traducir al español cotidiano? SÍ/NO. ¿Cuáles?

- Sí. Algunas van a otra dirección; mayate: hetero que experimenta, homo: el que paga para tener homo. (Nicolás)

- Está hecha: operada de todo, transformada (ellas tienen que verse exóticas. Hay competencia a ver quién está más hecha). (Jorge)

- Sí, me ha pasado. Como en construcciones más que palabras como me gusta hacer la mosca chillar que es como “bufar”. (Antonio)

En cuanto a las actitudes hacia el habla gay por parte de los entrevistados, dentro de la comunidad de habla se identificó que todos reconocen al habla gay como un elemento de identidad y como un rasgo que los define como individuos, parte de la comunidad. Todas las actitudes son positivas y tienden a reflejar relaciones más cercanas entre las personas hablantes, ya que todos los entrevistados coinciden en que para hablar gay debe haber confianza o un alto interés de generar vínculos de confianza. Estas actitudes permiten corroborar la función identitaria e ideológica del habla gay, mencionada anteriormente (ver respuesta 4). Al respecto, Hudson (2001) indica que los grupos más pequeños y cercanos a los hablantes son los grupos que influyen de manera más importante en la lengua de las personas. Por lo tanto, mientras más cercana sea una norma social de habla, más variación presenta y es menos inteligible para más personas. Es decir, mientras más íntima sea la norma social, más motiva la variación formal lingüística.

(4)¿Qué pasaría si no hubiera habla gay? (afectaría la comunicación)

- Sería difícil expresar el mundo LGBTTTIQ+. A veces en español hetero es difícil expresar qué es ser gay, el mundo homosexual. (Nicolás)

- Dejaría de ser divertido, no se mofaría igual; se perdería creatividad y sería muy monótono todo. (Jorge)

- Sería aburrido, afectaría a la pertenencia, no habría códigos para identificarse como gay. (Antonio)

Sin embargo, los entrevistados identifican que el grupo de los heteronormados dentro de la comunidad homosexual tiende a rechazar el habla gay (ver respuestas 5).

(5)¿Hay homosexuales a los que no les gusta el habla gay?

- Sí, no les gusta que les hablen en femenino. Son machistas. (Nicolás)

- Sí, los closeteros. (Jorge)

- Sí, los heteronormados, machistas. (Antonio)

Con los datos obtenidos es posible dar cuenta de que el habla gay al interior del grupo es un elemento de cohesión, necesario para expresar el mundo de la homosexualidad. En cuanto a las actitudes fuera de la comunidad, el habla gay se interpreta negativamente, siendo un factor de discriminación hacia sus hablantes; por ello tienen que estar regulando su comportamiento para no ser afectados y tienden a usar el habla gay en grupos de confianza. En cuanto al uso del habla gay en espacios que no son de la comunidad homosexual (espacios familiares, laborales, escolares, comercios, gobierno) las personas entrevistadas se perciben frecuentemente rechazadas.

Adquisición-aprendizaje del habla gay

Para ser parte de la comunidad de habla gay es necesario exponerse a un proceso de inmersión, por lo que se puede considerar que usar el habla gay implica un proceso de adquisición-aprendizaje por parte de los que quieren pertenecer a la comunidad. Al respecto, los entrevistados coincidieron en que adquirieron las competencias comunicativas una vez que empezaron a convivir con la comunidad y la cultura LGBTTTIQ+. Mencionaron que este proceso implica que la comunidad somete al aprendiz a un proceso intenso de inmersión a través de burlas, “cura” y carilla pesada hacia el aprendiz. Los entrevistados hacen referencia a este proceso de la siguiente manera (ver respuestas 6):

(6) te enseñan a través de incluirte [a las pláticas] para jugar contigo (Nicolás) Barren y trapean contigo, te humillan. A putazos y descalabradas tienes que aprender. (Jorge)

Se burlan y agarran cura. Te enseñan para que agarres cura. (Antonio)

Respecto a los errores más comunes que cometen los aprendices, coinciden en que el uso del tono -refiriéndose la entonación que genera ambigüedad en el mensaje- y el uso adecuado de léxico son los más comunes. Por otra parte, una de las estrategias pragmáticas frecuentemente usada en el habla gay es la ironía. Al respecto, Filippova (2014) en su estudio sobre adquisición pragmática de la ironía identifica tres tipos de evaluaciones que deben aprender los hablantes: selección de palabras adecuadas, tono de voz y gestos. Es interesante que las personas entrevistadas identifican estas tres características como competencias que se especializan en el habla gay. Por lo tanto, el estudio de la ironía en las comunidades gays y trans plantea líneas de interés para el estudio de la pragmática.

Variación en el sistema lingúistico del habla gay

En cuanto a las características formales del habla gay, los entrevistados distinguen cambios en la pronunciación, en la entonación, en la morfología y en el uso de palabras-frases como características distintivas. A continuación, describo dos fenómenos formales en el español del habla gay registrado: la variación fonética de las vibrantes y la extensión de la categoría de género.

Fonología expresiva del habla gay

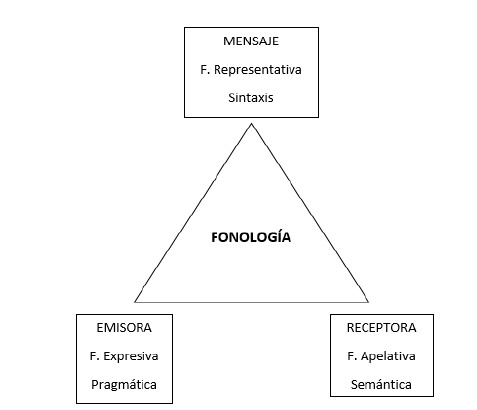

Para el análisis fonológico-fonético retomo a Trubetzkoy (1973) quien indica que la distinción de los participantes del esquema de comunicación de un acto de habla -mensaje, emisor, oyente- también aplica para lo fónico. Menciona que aun cuando emitimos una sola impresión acústica, sus partes constitutivas corresponden a las funciones de los tres participantes involucrados. Así pues, considera tres planos de la fonología, cada uno con particularidades distintas: 1) plano expresivo, 2) plano apelativo y 3) plano representativo. En el siguiente esquema se representan los diferentes tipos de fonología de acuerdo a los participantes del acto de habla y los niveles de lengua correspondientes (ver esquema 3).

Esquema 3 Planos de la fonología de acuerdo con los participantes del acto de habla con base en Trubetzkoy (1973)

El plano representativo es el que tiene una relación más evidente entre lexemas y gramática con unidades fonológicas, regulado por normas que son parte de los valores lingüísticos, rasgos distintivos y configurativos. Trubetzkoy (1973) destaca que los sonidos que tienen funciones expresivas y apelativas son fijos y convencionales, al igual que aquellos que se usan para diferenciar significado. Es posible interpretar que la función expresiva y la apelativa en el nivel fonológico de la lengua se basa en reglas fonológicas y, por lo tanto, las variaciones o cambios no son arbitrarios.

La función expresiva consiste en la caracterización del locutor; al respecto Trubetzkoy (1973, p. 15) menciona que “De las particularidades fónicas que caracterizan a un locutor, a la fonología expresiva le interesan únicamente aquellas que lo hacen en forma convencional”. La lengua como institución social caracteriza convencionalmente al locutor dependiendo de la estructura social o comunidad de habla a la que pertenece el hablante. El autor indica que usualmente son las diferencias de sexo y de edad las que más influyen en la pronunciación. Esta relación de lengua y sexo la describe Trubetzkoy (1973, p. 18):

Todos los recursos fónicos expresivos que sirven para caracterizar dentro de una comunidad lingüística a un grupo determinado de locutores forman un sistema, y su conjunto puede ser designado como el estilo expresivo del grupo de locutores de que se trata. […] Un tipo especial de recursos fonológicos expresivos lo forman los “sucedáneos fónicos permitidos.

En cuanto a la función apelativa el mismo autor menciona que tiene como propósito provocar en el oyente ciertos sentimientos, afectarlo, los cuales no deben de confundirse con la misma emoción que expresan. Por lo tanto, la fonología apelativa consiste en los recursos fónicos convencionales destinados a provocar en el oyente un sentimiento determinado (Trubetzkoy, 1973).

La tarea de la fonología apelativa no consiste en la recopilación, descripción y clasificación sistemática de estas manifestaciones emocionales de la voz, ni tampoco en su adjudicación a determinadas emociones concretas, sino únicamente en la determinación de las marcas fónicas convencionales que, una vez eliminadas las mencionadas manifestaciones vocales, distinguen entre un discurso matizado de emoción y un discurso tranquilo, emocionalmente neutro. (p. 21)

Jakobson et al. (1963) en su diferenciación de rasgos distintivos, configurativos y expresivos, define a estos últimos como “expressive features are features which signal emotional attitudes of the speaker and the emphasis puts on some of the particular conveyed by his utterance” (p. 15). Este autor indica que los rasgos expresivos implican una relación con la versión no expresiva o neutra, con la que se diferencia y que, así como los rasgos distintivos y configurativos hacen referencia a las unidades significativas de la lengua, los rasgos expresivos refieren a las actitudes de los hablantes. Muljačić (1982 [1969], p. 56) también define los rasgos expresivos como rasgos que “transmiten y mantienen el correspondiente énfasis a las diversas partes del enunciado o a enunciados diferentes y ponen de manifiesto la actitud emocional del que habla”.

Los cambios que identifico en la muestra de habla de esta comunidad son variaciones de dos tipos: variación de segmentos específicos y variación en la entonación. Existe una amplia literatura en inglés sobre características fonológicas del habla gay, sin embargo, en el español de México se cuenta con un par de estudios, entre los cuales el más sobresaliente es el de Eller (2013) que presenta un análisis fonético cuantitativo sobre diversas variaciones segmentales de comunidades de habla gay en la Ciudad de México.

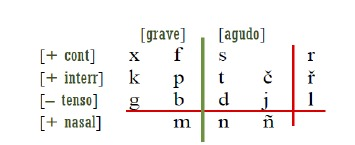

Con el propósito de contextualizar el análisis de los datos obtenidos en la muestra obtenida, expongo de manera general el sistema fonológico del español de México para ubicar estructuralmente los segmentos que presentan variación. Desde un enfoque estructural-funcional Valiñas (1994, 2017) propone que el español de México tiene un sistema consonántico de 17 consonantes que se estructuran en correlaciones de cinco rasgos distintivos en posición de ataque silábico (ver esquema 4).

Esquema 4 Sistema consonántico en posición de ataque silábico del español de México de Valiñas (1994, 2017) 3.

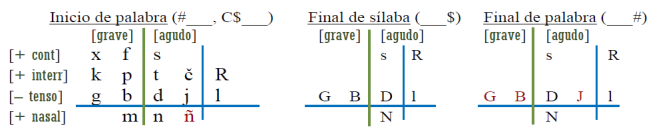

Desde este enfoque estructural-funcional, Valiñas describe los sistemas consonánticos parciales, con el propósito de identificar neutralizaciones del sistema; así pues, identifica que el sistema consonántico neutraliza correlaciones a final de sílaba y final de palabra.

Ahora bien, desde esta perspectiva estructural del sistema consonántico del español es posible abordar la variación consonántica del habla gay considerando la perspectiva de fonología expresiva y estilística que menciona Trubetzkoy (1973): “Sobre los sonidos sucedáneos indica que es fundamental que sean permitidos por la comunidad de habla, que no sean rechazados y que coexistan con los sonidos normales” (p. 19). Es decir, la variación por rasgos expresivos no es aleatoria y responde a opciones que el mismo sistema estructural permite. Específicamente en el habla gay de Baja California es posible identificar que las variaciones están relacionadas con los segmentos, archifonemas, que se permiten al final de sílaba y de palabra /S/ y /R/, con base en la descripción de Valiñas (1994, 2017), variación que no es aleatoria.

Aun cuando es necesario realizar más registros de habla gay para obtener más datos, hasta el momento identifico la variación de /R/ como vibrante simple [ɾ] (ejemplo 7a) y como aproximante [ɹ] (ejemplo 7b). La variación del archifonema como sonido aproximante puede estar relacionado con la imitación del sonido aproximante del inglés4, sin embargo, es necesario contar con más datos para poder determinar esta influencia (ver esquemas 5).

Esquema 5 Sistema consonántico en posiciones finales del español de México de Valiñas (1994, 2017).

| (7) | /peˈkáR/ | (a) ~ [peˈkaɾ] (b) ~ [peˈkəɹs: ] |

| (8) | /muˈxeR/ | (a) ~ [muˈjəɹ] (b) ~ [muˈjeɾts: ] |

| (9) | /mi aˈmoR/ | (a) ~ [ mjaˈmoɾst ] (b) ~ [ mjaˈməɹs: ] (c) ~ [ mjaˈməʂt ] |

El comportamiento que llama la atención desde la fonología expresiva es la formación de grupo consonántico [ɾst], [ɾts:], [ɹs:], [ʂt] al final de palabra, como se puede observar en los ejemplos anteriores (ver ejemplos 7b, 8b, 9).

Aunque la información con que se cuenta no es suficiente para comprender el comportamiento de estas secuencias fonéticas, me permito aventurar posibles explicaciones respecto a las secuencias consonánticas. Es conocido que la fonología del español de México no permite grupos consonánticos en dicha posición, no obstante, desde una fonología expresiva se realizan algunas secuencias con sonidos que presentan el rasgo [+estridente] como rasgo redundante, conformando una posible clase fonética (Valiñas, 1994, 2017). Por rasgos redundantes o secundarios se entiende como aquellos rasgos que “ayudan a identificar un rasgo (o una combinación de rasgos) contiguo o simultáneo, ya distintivo, ya configurativo” (Muljačić, 1982[1969], p. 56).

Otra propuesta a explorar para explicar las secuencias consonánticas que presenta el habla gay podría ser el desdoblamiento de rasgos condicionado por reglas fonológicas expresivas para producir secuencias consonánticas fonéticas a final de palabra como rasgos expresivos. Los rasgos relacionados son [±continuo], [±estridente] en segmentos agudos y difusos, dichos rasgos se realizarían a través de segmentos diferentes.

Así pues, por el momento es posible identificar que en habla gay la variación del archifonema /R/ a final de palabra, la formación de grupos consonánticos a final de palabra, el alargamiento de la consonante [s:] en posición final de palabra y el debilitamiento de la vocal acentuada por vocal central media shwa son variaciones expresivas que no son arbitrarias sino que se relacionan con características estructurales de la lengua.

Una de las características distintivas que los entrevistados reconocían del habla gay es la variación en la entonación para marcar el significado de la intención; sin embargo, no contamos con datos suficientes para proponer o incluso aventurar algún posible análisis, pero se destaca que es una línea de estudio pendiente.

Variación morfológica

En el nivel morfofonológico, también es posible identificar procesos expresivos como la sobre generalización de la categoría de género con el valor femenino {-a} en español que indica que la persona que habla y probablemente también la persona que escucha se posiciona(n) con identidad femenina (Eller, 2013; Uribe, 2018). El proceso consiste, por un lado, en un reanálisis morfológico del género masculino o neutro a género femenino en sustantivos y adjetivos (ejemplo 10) y, por otro lado, el cambio a vocal /a/ con carga expresiva femenina en los adverbios que terminan en vocal, como un reanálisis morfológico en la estructura de palabra para expresar la identidad de género de la persona que habla adjetivos (ejemplo 11).

| (10) | muj suaba muj suab-a ADJ.i suab-FEM muj suab-e ADJ.I suab-NEU |

palabra fonológica. palabra morfológica 2 REANÁLISIS palabra morfológica 1 ANÁLISIS |

“muy a todo dar” |

| (11) | poɾ supuesta poɾ supuest-a PRE. ADV-FEM poɾ supuesto PRE ADV |

palabra fonológica. palabra morfológica 2 REANÁLISIS palabra morfológica 1 ANÁLISIS |

“afirmación (formal)” |

Antonio León, uno de los entrevistados, menciona que este fenómeno lingüístico se da desde los 80 en la población travesti y después la retomaron los demás grupos homosexuales. Al igual que en el nivel fonológico, en el nivel morfológico es posible identificar morfología expresiva y morfología apelativa como extensiones semánticas pragmáticas. Lo interesante a resaltar es la codificación de los rasgos expresivos en los niveles de norma social y norma individual en el sistema lingüístico a través de estrategias que se basan en procesos conocidos en la lengua, no son variaciones arbitrarias o independientes al sistema lingüístico, sino estrategias permitidas por el sistema lingüístico.

Conclusión

Aun cuando el presente estudio sólo es una muestra breve de algunas características que presenta el habla gay, a manera de conclusión considero que el habla de comunidades sexogenéricas disidentes permite repensar los niveles de la lengua y sus interrelaciones con las identidades e ideologías de la comunidad de habla en la construcción de significado, como se pudo observar con el ejemplo del concepto género. Dicho concepto ha generado diversas polémicas y fácilmente se presta a malos entendidos por los diversos significados que se le asignan. A partir de la reflexión desarrollada es posible ubicar las diversas acepciones que presenta.

Otro de los aportes de este tipo de estudios es que abordan áreas de investigación poco desarrolladas en la lingüística, como la función expresiva y estilística de la fonología y la morfología, desde un enfoque estructural-funcional que permite identificar la relación de la variación con la estructura del sistema lingüístico, además de que, el análisis fonológico-fonético desarrollado permite mostrar un ejemplo del estudio de variaciones lingüísticas sistemáticas.

Las variaciones expresivas y estilísticas ofrecen al hablante posibilidades de generar extensiones y matices de significados dentro del margen de la inteligibilidad. Por lo tanto, el estudio de dichas variaciones lingüísticas brinda información sobre el análisis del esquema de lengua, las interacciones entre los niveles de lengua, las variaciones de la estructura de la lengua y los procesos de construcción del significado. Considerar la función expresiva y estilística en el análisis sociolingüísticos permite incluir la diversidad ideológica e identitaria, de cada comunidad de habla en las interacciones comunicativas.

Aunado al propósito lingüístico, insisto en la importancia de promover los estudios sobre lengua y género, pues, además de que ofrecen aportes a la lingüística como disciplina, también se convierten en un área de atención social, ya que son un tema relacionado a los cambios sociales actuales en materia de defensa de derechos de la población de las diversidades sexogenérica disidentes. Los fenómenos lingüísticos de las comunidades sexogenéricas disidentes recientemente se han posicionado como un tópico de relevancia social que busca promover diálogos en la población en general como estrategia para evitar discursos de odio que perpetúan la violencia hacia la diversidad. Es necesario resaltar que la lingüística, como disciplina científica, puede aportar elementos para la construcción de puentes de diálogos entre la diversidad social, desde el reconocimiento e inclusión de estas comunidades de habla en sus estudios.

Bibliografía

Aguilar G., Yásnaya, E., M. Alvarado y Elena Ibáñez. 2010. Guía para el diagnóstico de espacios de uso y tipos de eventos comunicativos. Manuscrito.

Anaya, A. 2020. Desambiguación de sintagmas nominales masculinos plurales en español en lengua oral. Tesis de maestría. Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Angouri, J. y Judith Baxter. 2021. Handbook of Language, Gender, and Sexuality. Routledge.

Austin, J. 1962. How to do things with words. Clarendon Press.

Balbuena, R. 2014. Gays en el desierto. Paradojas de la manifestación pública en Mexicali. Universidad Autónoma de Baja California.

Bohdiziewicz, O. S. 2013. La pérdida del sistema de casos en la lengua latina: algunas propuestas explicativas de los siglos XX-XXI. Stylos, vol. 22, núm. 22.

Bühler, K. 1979. Teoría del lenguaje. Alianza Universidad.

Butler, J. 1990. Gender Trouble. Routledge.

Cabeza, M. C. y Susana Rodríguez. 2013. Aspectos ideológicos, gramaticales y léxicos del sexismo lingüístico. Estudios filológicos núm. 52, pp. 7-27.

Cepeda, Cristal Y. y Kaleb Ávila. 2024. “De lo ‘ridículo’ e ‘inútil’ a lo ‘importante’ y ‘necesario’. La inclusión discursiva desde una mirada transdisciplinar”. Nuevas Glosas. Estudios Lingüísticos y Literarios, núm. 6, pp. 60-91.

Cole, M. 1990. "Poner la cultura en el centro". Psicología cultural, Morata, pp. 113-137.

Coseriu, E. 1978. Teoría del lenguaje y lingüística general, cinco estudios 61. Biblioteca Románica Hispánica. Gredos.

Corbett, G. 1991. Gender. Cambridge University Press.

Chesebro, J. 1981. Gayspeak: Gay male and lesbian communication. Pilgrim Press.

De Fina, A. 2009. Language and subjectivity. Estudios de Lingüística Aplicada, año 27, núm. 50, pp. 117-176.

Kulick, D. 2000. Gay and Lesbian language. Annual Review of Anthropology, núm. 29, pp. 243-285.

Eller, W. A. 2013. Sociolingüística del español gay mexicano. Universidad Nacional Autónoma de México.

Finegan, E. 1995. Subjectivity and subjectivisation: an introduction. Dieter Stein y Susan Wright (eds), Subjectivity and subjectivisation. Linguistic perspective, Cambridge University Press, pp. 1-15.

Haspelmath, M. 2006. Against markedness (and what to replace it with). Journal of Linguistics vol. 42, núm. 1, pp. 25-70.

Hudson, R. A. 2001. Sociolinguistics. Cambridge University Press.

Hymes, D. 1962. The ethnography of speaking. En Thomas Gladwin y William C. Sturtevant (eds.), Anthropology and Human Behavior, pp. 13-53.

Ibáñez, M. E. 2015. Descripción fonológica de la lengua paʔipá:y. Tesis de licenciatura en Lingüística. Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Jakobson, R., Gunnar M. Fant y Morris Halle. 1963. Preliminaries to Speech Analysis: The distinctive features and their correlate. The mit press.

Kiesling, S. 2019. Language, Gender, and Sexuality. Routledge.

Muljačić, Ž. 1982 (1969). Fonología general. Laia.

Ochs, E. 1992. "Indexing gender". Alessandro Duranti y Charles Goodwin (eds.), Rethinking context language as an interactive phenomenon, Cambridge University Press, pp. 335-358.

Sanz-Sánchez, I. 2009. "Creatividad léxica en una jerga gay de la frontera México-Estados Unidos". Lenguaje y cultura, núm. 3, West Chester University, pp. 1-14.

Saussure, F. 1945. Curso de lingüística general. Losada.

Sherzer, Joel. 1992. Formas del habla kuna. Una perspectiva etnográfica. Abya-yala y mlal.

Traugott, E. 1995. "Subjectification in grammaticalisation". Dieter Stein y Susan Wright (eds), Subjectivity and subjectivisation. Linguistic perspective, Cambridge University Press, pp. 31-54.

Trubetzkoy, N. 1973. Principios de Fonología. Delia García Giordano y Luis J. Prieto (trads.). Cincel.

Uribe, D. 2018. "Analizanda la habla homosexuala de la Ciudad de Méxica: El uso de una marca de género femenino como táctica de intersubjetividad en el habla de varones homosexuales". Ponencia del IV Coloquio de Letras Diversas en el Seminario Interdisciplinario de Estudios Cuir, Universidad Nacional Autónoma de México.

Valiñas, L. 1986. La alfabetización y su problemática: El caso mixe. Tesis de licenciatura. Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Valiñas, L. 1994. "Las líquidas erres del español". Estudios de Lingüística Aplicada, vol. 19, núm. 20, pp. 105-118.

Valiñas, L. 2017. "Material de apoyo del Curso de Morfología. Posgrado de Lingüística antropológica. [Manuscrito]. Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Notas

1 Agradezco principalmente a Jorge Benjamín Saucedo Sandoval por compartir su conocimiento y sus reflexiones sobre el habla gay. También agradezco a Antonio León Sánchez, Octavio Quintero Espinoza, Luis Delgadillo y a Nicolás García Salas por su participación.

2 Agradezco a Yásnaya Elena Aguilar Gil por sus observaciones y recomendaciones sobre este tema.

3 La representación de fonemas sigue las grafías del Alfabeto fonético americanista (AFA).

4 Otras personas pertenecen a la comunidad gay, pero que no son parte de la muestra de estudio, identifican el uso del segmento [ʁ] como la forma que presenta el francés en posición de ataque si lábico intervocálico [ˈpeʁa] “perra”.